« Les Nouvelles de Chrétienté »

n°4

Avec l’aimable autorisation

de l’éditorialiste Michel De Jaeghere au Figaro Magazine, nous

publions dans ce numéro l’article de Monsieur l’abbé

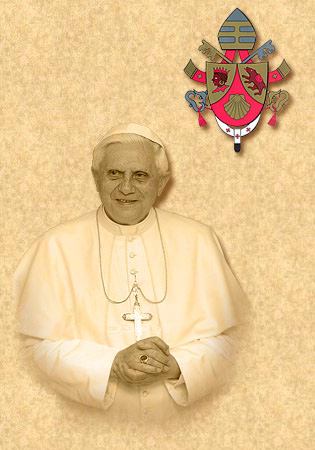

Barthe, vaticaniste, sur Benoit XVI : Une

Vie

Benoit XVI : Une Vie

Le nouveau Pape a consacré

sa vie entière aux travaux théologiques et au gouvernement de

l’Eglise. Du concile Vatican

II à

Par

Claude Barthe

L’enfance d’un

pape

Josef

Ratzinger est né dans cette Bavière aussi romaine que germanique,

une Bavière chrétienne surtout, à Marktl am Inn, il y a 78

ans, le 16 avril 1927, non loin du grand sanctuaire marial

d’Altötting. C’était un Samedi Saint : Josef fut

baptisé, après la messe de la vigile de Pâques, que

l’on célébrait à l’époque le matin du

samedi, et au cours de laquelle toutes les cloches de la petite église

avaient sonné durant le gloria,

comme les cloches de Saint-Pierre de Rome ont sonné à la

volée, pour la première fois dans l’histoire des conclaves,

quand fut annoncée l’élection du même Josef, devenu

Benoît XVI.

Son

enfance, avec son frère et sa sœur aînés, se

déroula au rythme des fêtes et processions de cette Bavière

profonde, dans le décor de ses églises et chapelles baroques.

L’une des gendarmeries qu’ils habitèrent, du fait de la

profession de son père, était elle-même un ancien

bâtiment ecclésiastique. Les populations chrétiennes

d’alors, dans ces îlots de chrétienté que l’on

qualifiait de « terres à prêtres » vivaient

hier encore autour de leurs églises, d’une vie ordinaire ou

festive, ponctuée par les cérémonies du culte qui

recouvraient du berceau à la mort de chacun les actes les plus humbles

ou les plus solennels : Josef Ratzinger est sorti de ce monde-là.

Il

entra au séminaire en 1939, à la suite de son frère,

où il poursuivit, malgré la guerre qui pesait de plus en plus, de

bonnes humanités, et se passionna pour la littérature,

spécialement pour les auteurs allemands du XIXe siècle,

plus tard pour Gertrude von Le Fort, Dostoïevski, Claudel, Mauriac,

Bernanos. Après une courte période militaire dans une

atmosphère d’effondrement du Reich, il intégra le grand

séminaire de Freising, sous un préfet des études

newmanien, où il fit sa nourriture de Romano Guardini, Josef Pieper.

La

lecture de Steinbüchel, le personnaliste, l’a marqué, dont il

reliait la percée intellectuelle catholique – ce sera une

constante de sa recherche théologique – à celle, hors

catholicisme, de Martin Buber. Il adhérait avec plus de

difficulté au thomisme, et en rendra plus tard responsable la

néo-scolastique un peu close sur elle-même qu’il lui fut

donné de découvrir. La sensibilité de ses professeurs

– « retour à l’Écriture et aux

Pères » –, lors qu’il préparait sa

licence de théologie à Munich, correspondait à peu

près à celle à l’école dite « de

Fourvière » en France, qui se démarquait du thomisme

de stricte observance.

Il

fut impressionné par la pensée, et plus encore la manière

intellectuelle de Gottlieb Söhngen, un thomiste très

« dynamique ». Il sera toujours, intellectuellement et

moralement, un audacieux prudent. Pascher, un professeur de grande hauteur

spirituelle, le fit adhérer, au Mouvement liturgique, dont

l’historicisme l’avait jusque-là rebuté. Il

élargit ses horizons en lisant le livre majeur du P. de Lubac, Catholicisme. Il n’est pas

entièrement convaincu par son professeur d’exégèse,

le célèbre Maier (quelque chose comme un blondélien), qui

fut son professeur, mais celui-ci excite cet intérêt théologique

très particulier qu’il aura toujours pour

Après

son doctorat sur saint Augustin, il devint professeur de dogmatique à

l’école supérieure de philosophie de Freising, cependant

que sa thèse d’habilitation sur le thème de

Le temps du Concile

Le

cardinal Frings le fit nommer expert au Concile dès la fin de la

première session, en 1962. Il joua dès lors un rôle

particulièrement actif, collaborant notamment avec Rahner dans le

débat sur

Mais

l’expert Ratzinger restait du côté des conciliaires

décidés. Lorsque, dans la réunion conciliaire dramatique

du 8 novembre 1963, le cardinal Frings, pratiquement aveugle, se dressa contre

le cardinal Ottaviani, presque aveugle lui aussi, en accusant le Saint-Office

que présidait ce dernier, de juger et condamner sans entendre les

personnes visées, et d’user de « méthodes ne

correspondant plus aux conditions modernes », tout le monde pensa

que Josef Ratzinger avait préparé cette terrible invective que la

majorité conciliaire applaudit à tout rompre. Si cela a

été, le discours que Josef Ratzinger prononça devant toute

Mais

après l’enthousiasme de la première session, au fur et

à mesure qu’avançait le Concile, l’effervescence

malsaine qui se développait le gênait au même titre

qu’elle inquiétait les PP. de Lubac, Daniélou,

Grillmeier et autres. Josef Ratzinger se situait au sein de ce

« tiers parti », entre les théologiens franchement

modernistes, de type Küng et Schillebeeckx, et l’orthodoxie

intransigeante de la minorité conciliaire du cardinal Ottaviani. Ce

« tiers parti », qui avait pris les rênes

dès les premiers jours de Vatican II en écartant toute la

préparation réalisée par

Par

Hans Urs von Balthasar, il a connu dès

l’origine l’un de ces nombreux mouvements qui, sous des aspects

divers, vont représenter une réaction à la crise de

l’Église venant non du sommet, mais de la base, à la

manière d’anticorps : le mouvement Communion et Libération fondé par l’Italien Don

Giussani. C’est avec des œuvres, mouvements et courants de ce type

que Josef Ratzinger, devenu plus tard, de fait, le deuxième personnage

de l’Église, sera en parfaite syntonie dans sa recherche

d’une sortie de la crise.

Après le Concile

Même

si les textes de Josef Ratzinger étaient ceux d’un partisan

foncier de Vatican II, comme en témoigne le livre que citent

toujours les théologiens progressistes pour montrer qu’il les a

« trahis » : Le

nouveau peuple de Dieu, paru en France en 1971 (Aubier), ses

réserves vis-à-vis de « l’esprit du

Concile » allaient croissant. Impressionnante est la somme des

jugements extrêmement sévères, que l’on pourrait

aligner aujourd’hui, portés par lui, à partir de cette

époque, sur le thème : l’Église a

été blessée par des évêques qui se sont

alignés sur des théologiens libéraux.

Il

lança son premier signal d’alarme public dans une

conférence à Münster, puis un autre à Bamberg, au

Katholikentag de 1966. Trois ans avant la promulgation de la réforme

liturgique de Paul VI, il attaquait déjà le

« nouveau ritualisme » des experts en liturgie, qui

remplaçaient les usages anciens par la fabrication de

« formes » et de « structures »

suspectes (face-au-peuple obligatoire, par exemple). Pour la première

fois de sa vie, il s’entendit qualifier de

« conservateur » (par le cardinal Döpfner).

Devenu

professeur de dogmatique à Münster, il est nommé professeur

à Tübingen à la fin de 1966. C’est là

qu’il assiste effaré au Mai 68 à l’allemande,

c’est-à-dire à la marxisation (Ernst Bloch dominait le

corps professoral) d’une université qui avait

précédemment été minée par la

théologie de Bulmann. Époque formatrice mais épuisante

qu’il abrégea en acceptant un poste de professeur de

théologie dogmatique et d’histoire des dogmes à Ratisbonne,

en 1969, en même temps qu’il était nommé membre de

C’est

aussi à Ratisbonne, en 1977, que lui parvient sa nomination directe par

Paul VI à l’un des plus importants sièges

d’Allemagne, celui de Munich et Freising. Il a 49 ans. Consacré le

28 mai, il est propulsé au cardinalat un mois plus tard, le 27 juin 1977

par Paul VI, qui mourrait l’été suivant, le 6

août 1978.

Et

Ratzinger devint l’un des premiers wojtyliens. Il avait en effet connu, lors du Concile,

l’évêque auxiliaire puis archevêque de Cracovie, Karol

Wojtyla, de sept ans son aîné, dont il apprécia

d’emblée la personnalité hors du commun, sans pour autant

s’intéresser à l’œuvre à laquelle le

Polonais collaborait, la « Constitution sur l’Église

dans le monde de ce temps », Gaudium

et spes, un texte qui ne l’a jamais enthousiasmé et qui

apparaît aujourd’hui comme le plus daté de Vatican II.

Lors du premier conclave de l’été 1978, qui devait

élire l’éphémère pape Luciani,

Jean-Paul Ier, le tout nouveau cardinal Ratzinger fit partie de

ceux qui lancèrent « l’hypothèse

Wojtyla », avec les cardinaux Koenig,

de Vienne, et Hoeffner, de Cologne. Lors du conclave d’octobre, ils

remettent la candidature d’Europe de l’Est sur le tapis, et cette

fois avec succès.

Depuis

dix ans déjà, la plupart des allocutions de Paul VI

faisaient état de ses inquiétudes au sujet de

l’« autodémoliton » de l’Église.

La phase explosive de la crise s’est située à la fin des

années soixante et au cours des années soixante-dix.

L’aspect le plus douloureux, et aussi le plus compromettant pour

l’avenir, était assurément le bouleversement qui affectait

le monde des clercs et religieux. Ce fut l’époque de très

nombreux « départs » dans les diocèses et

dans les couvents, sur fond de remise en cause du célibat

ecclésiastique, cependant que la courbe des vocations

s’effondrait. Les séminaires diocésains fermaient les uns

après les autres.

En

1978, l’état de l’Église était donc critique,

moins assurément qu’aujourd’hui, mais les

ébranlements internes avaient rencontré la crise de

société de 1968, dans laquelle l’extrême

modernité battait en brèche tous les autres

« magistères », dans l’État, la

famille, l’enseignement. Si l’on était resté

indéfiniment au milieu de cette zone d’extrême turbulence,

l’œuvre conciliaire se serait évanouie dans un croissant désordre.

L’étape nouvelle, qui s’ouvrit en 1978, était donc

rendue nécessaire pour la préservation de l’héritage

conciliaire.

Le

25 novembre 1981, Jean-Paul II appelait donc le cardinal Ratzinger

auprès de lui pour lui confier dans ce contexte la charge de

préfet de

La somme théologique

Jamais

pontife n’aura laissé derrière lui autant de textes,

discours et documents. Des textes, des montagnes de textes, auxquels il faut

ajouter ceux des congrégations romaines, spécialement de

Qu’il

lui ait fallu composer avec d’autres sensibilités est

évident. Mais il n’est pas exagéré de dire

qu’il a promu les grandes encycliques morales : Veritatis splendor, du 6 août 1993, sur les fondements de la

morale catholique, Evangelium vitae,

du 25 mars 1995, sur la valeur et l’inviolabilité de la vie. Dans

le domaine brûlant de l’œcuménisme : l’encyclique

Ut unum sint, du 25 mai 1995, tente

de lui donner une définition. Mais aussi : l’encyclique Fides et Ratio, du 14 septembre 1998,

sur les rapports de la foi et de la raison, l’encyclique Ecclesia de Eucharistia, du 17 avril

2003, sur l’eucharistie dans son rapport avec l’Église.

Sans

parler des instructions de

Deux

textes, deux textes ratzinguériens, certes très inégaux

dans leur degré de solennité mais d’un intérêt

égal en ce qu’ils représentent, sont

particulièrement importants et lourds de conséquence pour

l’évolution future du magistère post-conciliaire.

C’est la lettre apostolique Ordinatio

sacerdotalis, du 22 mai 1994, sur l’ordination sacerdotale

exclusivement réservée aux hommes, dont la forme se rapproche

apparemment le plus du magistère dogmatique d’antan, d’avant

Vatican II. Mais c’est aussi l’instruction Donum vitae, du 22 février 1987.

Il

est clair que l’ensemble des documents moraux du pontificat de

Jean-Paul II se sont inscrits dans la suite de l’encyclique Humanae vitae, de Paul VI, du 25

juillet 1968. Ce document a donné la couleur morale spécifique du

pontificat de Jean-Paul II. Mais les moralistes savent bien qu’Humanae vitae n’apportait rien de

neuf et que la doctrine de l’encyclique se trouvait déjà

dans le magistère de Pie XII, qui avait condamné la

contraception artificielle, la « pilule », dès

1951. En revanche,

l’instruction Donum vitae,

signée par le cardinal Ratzinger, non seulement assumait l’enseignement

précédent, mais elle intervenait de manière nouvelle sur les problèmes

inédits qui se posaient dans le domaine dit de la bioéthique, en

fonction de l’apparition des techniques de procréation

assistée. Comme Ordinatio

sacerdotalis en 1994, ce texte de 1987, rédigé avec la

collaboration de Mgr Carlo Caffarra (un des meilleurs spécialistes

du magistère de Pie XII, alors président de l’Institut

Jean-Paul II, devenu depuis archevêque de Ferrare puis de Bologne),

tranchait à nouveaux frais, dans le sens traditionnel, comme le faisait

le magistère pontifical d’avant Vatican II, sur des questions

nouvelles surgissant dans les domaines de la foi et de la morale.

Les batailles

C’est

une vraie guerre d’usure avec les forces centrifuges, qu’a

menée le Préfet de

Évoquons

seulement la bataille avec la théologie de la libération, qui vit

le jour dans les années qui ont suivi le Concile

– c’est le Mai 68 d’Amérique latine, si on

veut – avec des théologiens comme Gustavo Gutièrrez,

du Pérou, les frères Clodovis et Leonardo Boff, du Brésil,

Jon Sobrino, le jésuite Segundo à un moindre degré. Leurs

écrits réinterprétaient l’Évangile à

la lumière de pans entiers de la théorie marxiste. Appuyés

par les communautés de base, ils étaient soutenus par des

évêques comme MgrCâmara ou le cardinal Aloisio Lorscheider.

Certains d’entre eux en arriveront à se joindre aux mouvements de

guérillas dans diverses contrées, tel le P. Camillo Torres

en Colombie, et plusieurs prêtres dans le mouvement

révolutionnaire du Salvador ou dans le Front sandiniste de

Libération nationale, au Nicaragua.

Le

basculement de tendance se manifestera entre les IIème et IIIème conférences

générales de l’épiscopat latino-américain,

réunies à Medellin (Colombie) en 1968 et à Puebla

(Mexique) en 1979, d’une part, et

Cette

théologie mode 68 s’est, depuis 1989, reconvertie en revendications ultra-libérales, rejoignant

celles des contestataires d’Occident en faveur de la structure

démocratique de l’Église, du sacerdoce des femmes, de la

libéralisation morale. Les sanctions (quelques interdictions

d’enseigner dans des chaires d’universités catholiques)

ont-elles été à la mesure de la contestation d'un

Eugen Drewermann, qui affirmait que les réponses données par les

religions non chrétiennes aux grandes interrogations des hommes sont

parfois mieux adaptées que celles du christianisme, d’un Charles

Curran, qui rejetait en bloc l’enseignement moral de

l’Église, d’un Knitter, Guindon, Küng, Schillebeecks,

etc. ?

Ce

furent aussi des Déclarations très médiatisées de

théologiens de cette ligne, comme celle de Cologne (janvier 1989), qui

demandait que le Concile ne soit pas

« arrêté ». À Washington

(février 1990), 4500 signataires réclamaient l’abolition de

la « discipline médiévale » qui impose le

célibat aux prêtres, le sacerdoce des femmes et des hommes

mariés, y compris les prêtres qui se sont

« retirés ». À Lucerne (mars 1991), huit

mille signataires, prêtres, religieux, diacres, théologiens, qui

« ne peuvent plus se taire », exigeaient davantage de

démocratie, moins d’exclusions (les divorcés

remariés écartés de la communion sacramentelle). Si la

surenchère a cessé, les revendications demeurent « sur

le terrain », et il est peu probable que l’« instruction sur la vocation ecclésiale du

théologien » (24 mai 1990), ainsi que

Au secours de la doctrine

On peut voir dans l’instruction

Dominus Jesus, sur l’unicité et l’universalité

salvifique de Jésus-Christ et de l’Église, du 6 septembre

2000, une espèce de sommet. Le

travail avait été mis en branle par un livre du P. Jacques

Dupuis, jésuite, synthèse des revendications des

théologiens des religions, Vers

une théologie chrétienne du pluralisme religieux (Cerf,

1997). Sur le fond, c’est en direction des dérives de la

théologie des religions, du « relativisme » et de

l’« indifférentisme » qu’elles

induisent, que

Jamais

texte ratzinguérien n’avait autant été

critiqué depuis son livre ; Entretien

sur la foi (Fayard, 1985). C’est, en effet, alors, en 1985, que

Ratzinger est devenu Ratzinger, et à commencé l’ascension

qui s’achève aujourd’hui. Il avait donné à

Vittorio Messori, dans le mensuel italien Jesus,

un entretien ensuite publié sous forme de livre : « Si

par restauration, l’on entend

un retour en arrière, alors aucune restauration n’est possible.

L’Église marche vers l’accomplissement de l’histoire,

elle regarde en avant vers le Seigneur qui vient. […] Mais si par restauration on entend la recherche

d’un nouvel équilibre, après les interprétations

trop positives d’un monde agnostique et athée, eh bien alors, une

restauration entendue en ce sens-là, c'est-à-dire un

équilibre renouvelée des orientations et des valeurs à

l’intérieur de la catholicité tout entière, serait

tout à fait souhaitable ».

L’analyse

des bilans, inflexions, alarmes de cet ouvrage a été souvent

faite. Concrètement, il sera le vecteur de la

« remontée de l’intérieur », selon

l’expression qu’aime Josef Ratzinger. Elle portera essentiellement

sur l’enseignement du catéchisme. On vit d’ailleurs en cette

occasion pour la première fois, dans toute son ampleur, ses

capacités stratégiques, faites au fond d’une patiente et

constante détermination.

Déjà, il avait donné en 1983 deux

conférences à Notre-Dame de Paris et à Notre-Dame de Fourvière

sur la

« nouvelle catéchèse », qui affirmait que

le genre littéraire du catéchisme, avec sa synthèse

fondée sur le commentaire du Credo,

des sacrements, des commandements et du Pater

(autrement dit le schéma du Catéchisme du Concile de Trente et du

Catéchisme de saint Pie X), n’était pas

dépassé.

Vint

donc ensuite l’Entretien sur la

foi : « Comme la théologie ne semble plus à

même de transmettre un modèle commun de la foi, de même la

catéchèse est exposée au morcellement, à des

expériences qui changent constamment. Certains catéchismes et de

nombreux catéchistes n’enseignent plus la foi

catholique ».

Se

tint alors un Synode extraordinaire des Évêques, à Rome, en

novembre et décembre 1985, à l’occasion du 20ème

anniversaire de la conclusion de Vatican II, dont les débats furent

implicitement dominés par la bombe Ratzinger, l’Entretien sur la foi. On crut le résultat en sa

défaveur : il avait voulu un bilan des années conciliaires,

on avait procédé à une célébration. En fait

il avait réussi : dans le discours de conclusion du Synode, le pape

n’annonçait qu’une seule mesure (outre une codification des

règles propres aux Églises orientales), la mise en chantier

d’un Catéchisme de

l’Église catholique. Il fut promulgué après sept

ans de préparation le 11 octobre 1992.

Organisé selon le schéma du Catéchisme du Concile de Trente,

ce compendium rappelle l’ensemble de la doctrine catholique, sans omettre

de faire une part importante – ce que les médias ont bien

entendu relevé avec prédilection – aux questions

morales. Il avait fallu attendre trente ans après l’ouverture du

Concile pour qu’une telle parution soit possible.

En

fait, cette idée de publier un catéchisme, relevée par

Jean-Paul II comme représentant le vœu unanime et le plus

important du synode extraordinaire, n’avait été

émise que par un seul des Pères du synode, le très

conservateur cardinal Oddi, dont on savait par ailleurs qu’il jouait le

rôle de médiateur de facto

entre le Saint-Siège et

Réformer la

réforme

A

la fin du Synode de 1987, le cardinal Ratzinger annonça aux

évêques qu’un Visiteur apostolique avait été

nommé pour l’œuvre de Marcel Lefebvre : le cardinal

canadien Édouard Gagnon, président du Conseil pour

On

ignorait généralement que le cardinal Ratzinger avait pris en

charge cette affaire depuis son installation dans le palais du Saint-Office, et

qu’elle lui tenait très à cœur pour plusieurs raisons.

Il était d’abord convaincu tant par lui-même que par

certains amis proches, que les « revendications »

lefebvristes, spécialement les revendications liturgiques, trouvaient un

écho favorable bien au-delà des aires traditionalistes. En outre,

il pensait – comme beaucoup d’autres prélats romains –

que la réintégration du lefebvrisme serait fort utile pour faire

contre poids aux « excès » progressistes. Et plus

profondément, il estimait que, du point de vue liturgique, le

lefebvrisme était dans son droit.

Il

faut dire aussi que la pression avait monté considérablement

depuis la spectaculaire Journée d’Assise, d’octobre

1986 : les déclarations de Mgr Lefebvre contre

« l’Église conciliaire » se faisaient

toujours plus dures, et toujours plus précises ses menaces de consacrer

des évêques pour continuer à ordonner des prêtres

célébrant la messe selon le rite d’avant Vatican II. La

mission du cardinal Gagnon eut pour principal résultat de

s’entendre confirmer de la bouche du prélat

d’Écône que le temps pressait : il savait que ses jours

étaient comptés.

Du

12 avril au 4 mai 1988, eurent lieu des discussions, à Rome, entre le

cardinal Ratzinger, Mgr Lefebvre à propos d’un accord

disciplinaire. Cet accord du 5 mai (fête de saint Pie V) érigeait

Quelques

semaines plus tard, devant les évêques du Chili, le cardinal

Ratzinger s’interrogeait sur ce qui avait conduit à cette rupture

des traditionalistes : « Le second concile du Vatican

n’est pas abordé comme une partie de l’ensemble de

Une partie du monde

traditionaliste, spécialement le monastère du Barroux,

acceptèrent une « paix séparée »,

qui sera concrétisée par un motu

proprio du 2 juillet 1988 : Ecclesia

Dei adflicta. Supervisés par une Commission pontificale logée

dans le palais du Saint-Office, les prêtres traditionnels allaient

pouvoir constituer des instituts dépendant directement de cette

commission et non des évêques. En outre, était

confirmée la lettre de

Pour ce qui dépend

de Benoît XVI, elle liera assurément, d’une manière

ou d’une autre, deux certitudes qui l’habitent, depuis qu’il

est en charge du problème, c'est-à-dire depuis 1982. D’une

part, compte tenu de la manière

« révolutionnaire » dont a procédé,

selon lui, la réforme de Paul VI, la liturgie antérieure ne peut

pas être considérée comme abrogée : il faut

donc lui assurer une place officielle. D’autre part, la réforme de

Paul VI, après 35 ans d’usage n’a pas donné les

fruits que l’on en espérait : il faut donc, en douceur et

avec patience, procéder à une « réforme de la

réforme », qui la ramène dans la ligne des

réformes accomplies par Pie XII à l’époque du

Mouvement liturgique. Ce qui n’est qu’un élément

d’un plus vaste programme.

Révolution

conservatrice

Car

ce qui a fait l’élection du pape Ratzinger, c’est

l’appoint décisif que lui a apporté le cardinal Camillo

Ruini, Vicaire de Rome et président de la conférence

épiscopale italienne. Ces deux intellectuels se sont accordés sur

un constat et sur un programme qui a convaincu les deux tiers du Sacré

Collège.

Ce

« programme » est celui d’une reprise forte du

gouvernement de l’Église, une purification de ses « vêtements et de son visage si sales »,

selon les expressions de Josef Ratzinger dans le Chemin de Croix au

Colisée, du 25 mars. Benoît XVI propose un renforcement de la

formation doctrinale et morale du clergé. Il croit à une relance

effective de l’évangélisation et de l’enseignement du

catéchisme. Il espère en un relèvement qualitatif des

célébrations eucharistiques. Ils sont prêts à lancer

une nouvelle campagne missionnaire.

Il est surtout convaincu que la vraie bataille de

l’Église ne sera pas contre l’islam – même

s’il peut faire beaucoup de victimes et de martyrs – ni contre les autres

religions. Il partage, à cet égard, le jugement

déjà ancien de Urs von Balthasar : devant la

modernité, seul le christianisme, s’il veut se présenter

comme tel, fait le poids. Selon Benoît XVI et les ratzinguériens, le conflit à venir

c’est d’abord le conflit culturel entre l’Église et

« la radicale émancipation de l’homme vis-à-vis

de Dieu et des racines de la vie », qui caractérise la

culture occidentale devenue la culture mondiale, et qui, au nom de la

liberté absolue amène à la destruction de toute

liberté.

Pour ces penseurs – mais seront-ils aussi des pasteurs

efficaces ? – l’Église devra trouver des alliés

proches ou lointains, comme a tenté de le faire leur mouvement de

référence, Communion et Libération.

Il y a quinze ans déjà, le 1er septembre

1990, à Rimini, précisément lorsqu’il concluait un Meeting de Communion et Libération, Josef

Ratzinger avait parlé de l’Église « toujours

à réformer ». Sans évoquer Vatican II, il traitait de la réforme,

non pas à continuer, non pas à appliquer, non pas à

réactiver, mais de la réforme à faire, et même

« à découvrir ».

Il

stigmatisait « la réforme inutile », celle qui,

intégrant le modèle de la liberté des Lumières,

voudrait que l’on passe d’une Eglise

« paternaliste » à une Eglise démocratique

surgie dans les discussions et les compromis, à une Eglise dont les

formules de foi sont abrégées, dont la liturgie est

refabriquée en permanence par les communautés vivantes. Eglise

purement humaine, qui repose sur les décisions de la majorité du

moment. Le futur Benoît XVI précisait pour l’avenir que

« l’essence de la vraie réforme » consistera

en une ablatio de toutes les scories

qui obscurcissent l’image de l’Eglise. Et s’élevant au

ton d’une haute méditation théologique, il appliquait aux

mauvais pasteurs, qui ne croient plus au péché, la phrase

mordante de Pascal aux jésuites : « Ecce patres, qui tollunt peccata mundi ! Voici les

Pères qui enlèvent les péchés du

monde ».

S’il

s’agit bien, comme on nous le dit, d’un « pape de

transition », il s’agirait pour le coup, d’une

transition vers des rives toutes nouvelles.